|

14歳からわかる生活保護 (14歳の世渡り術) |

| 河出書房新社 |

不正受給額はたったの0.4%以下、受給者の約8割が高齢者や病気・ケガで働けない人…間違いだらけのバッシングをキチンと改める「生活保護」入門。申請用紙付き。

安倍首相追放の次は自民党政権を打倒!

これからもぜひ毎日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!

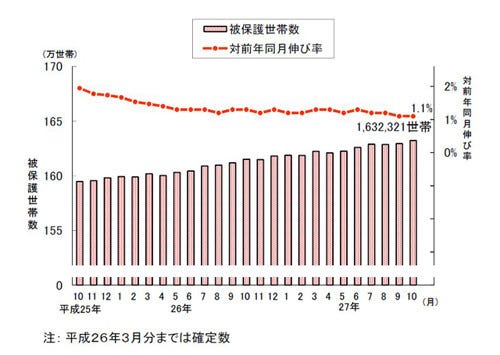

厚生労働省は2015年1月6日、2015年10月分の被保護者調査の結果を発表しました。

それによると、10月時点の生活保護受給世帯は前月比2,723世帯増の163万2,321世帯となり、2カ月連続で過去最多を更新し、前年同月比では1万7,081世帯増加しました。

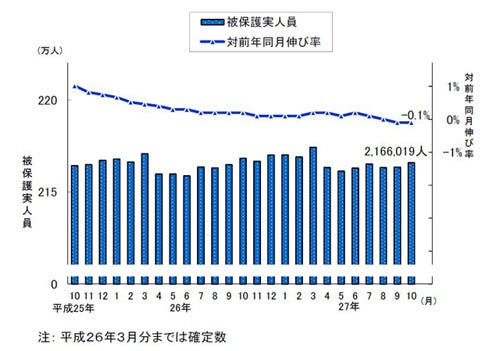

また、生活保護受給者数は前月比2,435人増の216万6,019人と、2カ月連続で増加しました。

昨今、生活保護受給者たたきが激しいのですが、生活保護受給世帯別(保護停止中を含まない)にみると、

1 高齢者世帯(男女とも65歳以上の世帯、またはこれらに18歳未満の未婚者が加わった世帯)が全体の49.4%に当たる80万2,492世帯で最多。

2 傷病者世帯が25万3,374世帯、

3 障害者世帯が19万316世帯、

4 母子世帯が10万4,967世帯

となっています。そもそも働くのが非常に困難だから生活保護なんです。

そして、一応働ける世帯を含むその他の世帯が27万2,427世帯となっているのですが、この人たちには就職先を探す努力が課せられており、思うような就職先が決まらない人も多く、決してさぼっている人ばかりではわけではありません。

なお、不正受給は0・4%程度です。

ちなみに、生活保護以下の水準の生活をしているのに、生活保護を受給している人の割合を捕捉率というのですが、日本では捕捉率が1~3割と言われており、8割前後の人が生活保護を受けられずに、「健康で文化的な最低限度」未満の生活を強いられています。

生活保護は基本的人権の一つだということを肝に銘じましょう。

日本国憲法第25条

それは、下の記事にあるように、福祉事務所が生活保護の相談を受けるだけで、生活保護の申請はさせない『水際作戦』が行われているからです。

申請数を増やすと、生活保護者数が増え上からの評価が下がったり、その事務所の生活保護申請の却下率が上がるからです。

下の記事では、水際作戦の具体例として

『「まだ若いから、働いて何とかなりませんか」

「まずは親族に援助を頼めませんか」

「住所不定の人はねえ」

「持ち家だとねえ」

「借金があるとねえ」

「簡単に受けられると思ったら困りますよ」

「女性だから、給料の高い仕事もありますよね」

などと意味深げに示唆されたり。尊厳を傷つけられて保護の利用をあきらめ、二度と行かないと決めてしまう人もいます。』

と紹介されています。

誤解されがちですが、借金があっても、ホームレス=住民票のない方も生活保護申請が認められます。親族の扶養義務も絶対ではありません。

場合によっては持ち家があっても売るに売れない場合など保護が認められます。福祉事務所の担当官の言葉をそのまま真に受けてはなりません。

ましてや、女性に風俗で働くように示唆するなど言語道断です。

生活保護の申請権は権利であり、福祉事務所には申請を拒否する権利はありません。相談のみで追い返すのは違法なのです。

ですから、下の記事には

「厚労省は2000年代以降、「申請権の侵害は絶対にいけない」と、通知や会議でたびたび強調しています。このため、以前に比べると水際作戦は減ったようですが、もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできます。」

として、

「職員が高圧的に出るのを防ぐためにも、面接のときは応対した職員の氏名、所属を確認し、質問や発言について、メモを取りながら進めましょう。」

「もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできます。」

と勧めています。

しかし、相手はお役所ですから、個人一人で対応することは、精神的にも肉体的にもきついです。

下の記事には各地の相談窓口が列挙されているので、ぜひご活用ください。

なんといっても、生活保護は憲法が保障する基本的人権の具体化。市民の権利なのですから。

関連記事

生活保護一部改正案と生活困窮者自立支援法の問題点 水際作戦拡大で餓死者・自殺者続出

生活保護は生存権の具体化なのに、生活扶助費を毎年減額。寒冷地の暖房費まで減額。生きさせろ!

生活保護基準を10%引き下げて1000億円浮かし、20兆円を緊急経済対策に使う安倍政権のこの矛盾

基本的人権である生存権保障の最重要制度 生活保護基準の引き下げに反対する

参考HP

パンフレット完成!「Q&A住宅扶助・冬季加算引き下げにどう対抗する?”あきらめないで!闘うすべはある!”」

生存権問う新たな闘い 弁護士、 新・生存権裁判弁護団団長 尾藤廣喜

|

生活保護「改革」ここが焦点だ! |

| あけび書房 |

不況を口実にした非正規労働者の増大、そして大震災…生活保護制度が、今、根本的に変質されようとしている。その問題点を整理し、制度のあり方を提言。そして豊富な資料編。

|

生活保護法的支援ハンドブック |

| 日本弁護士連合会貧困問題対策本部 編 | |

| 民事法研究会 |

最新刊。

史上最大の生活保護法改正に対応!生活保護のしくみ・基礎知識から、違法・不当な運用を争う際の論点、審査請求・訴訟等の手続について、改正行政不服審査法や最新の判例・実務を織り込み改訂!

生活保護のもらい方―窓口担当者がていねいに教える データハウス

福祉事務所を困った時の強い味方“天使”にする方法!ケースワーカーを務め査察指導員である著者が、新規申請から受給、その後まで生活保護のすべてを解説する。不正受給の「悪魔の手口」、誤解されがちな保護の実態、福祉事務所とよりよい関係を築く方法―“最後のライフライン”生活保護を正しく最大限に理解・活用するための新時代バイブル。

|

生活保護から考える (岩波新書) |

| 稲葉剛 著 | |

| 岩波書店 |

すでに段階的な基準の引き下げが始まっている生活保護制度。社会保障制度の、そして生きるための最後の砦であるこの制度が、重大な岐路に直面している。不正受給の報道やバッシングのなか、どのような事態が起ころうとしているのか。当事者の声を紹介するとともに現場の状況を報告、いま、何が問題なのか、その根源を問う。

|

生活保護リアル |

| みわよしこ 著 | |

| 日本評論社 |

急増する生活保護者。生活保護制度を解説するとともに、取材を通して、受給者や生活保護に係わる人々の「ありのまま」の姿を描く。

|

健康で文化的な最低限度の生活 1 (ビッグコミックス) |

| 柏木ハルコ | |

| 小学館 |

[生活保護]のリアルに迫る青春群像劇

新卒公務員の義経えみるが配属されたのは福祉事務所。

えみるはここでケースワーカーという生活保護に関わる仕事に就くことになったのだが、そこで生活に困窮した人々の暮らしを目の当たりにして――

新聞メディアはもちろん、現職のケースワーカー、医療、福祉関係者の方も注目する本格派ドラマ!

[生活保護]に向き合う新米ケースワーカーたちの奮闘劇、開幕!

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

貧困と生活保護(21) 生活保護の申請は支援者と一緒に行こう

生活に困って生活保護を利用したいと思った場合、原則として福祉事務所に保護を申請する必要があります。そのとき大事なのは、一定の知識と胆力のある人を除いて、いきなり、ひとりで福祉事務所の窓口へ行かないほうがよいということです。

親身に手助けしてくれる窓口担当者もいるのですが、一方で、保護を増やさないのが仕事のように勘違いしている職員もいて、間違った説明をされたり、申請できないまま相談だけで帰されたりすることがあるからです。きつい質問や言葉によって、精神的なダメージを受ける場合もあります。

支援団体や法律家の協力を得るか、他の福祉関係の機関にまず相談するなどして、なるべく、だれかに同行してもらいましょう。

住まいがなければ、現在地の福祉事務所へ

保護を申請できるのは、本人、民法上の扶養義務者、同居の親族です。ただし、放置すると生存にかかわるような急迫状態のときは、申請がなくても福祉事務所が職権で保護できます。

福祉事務所は、すべての市(政令市は各区)と東京の特別区、一部の町村が設置しており、郡部には都道府県が設置しています(厚生労働省「福祉事務所一覧」)。福祉課、生活援護課、保健福祉センターといった名称のこともあります。住民登録の有無とは関係なく、いま住んでいる所を受け持つ福祉事務所に申請します。体調不良や障害などで出向けない場合は、電話などで連絡して職員に来てもらって申請しましょう。住まいがないときは、現在いる場所を受け持つ福祉事務所が担当窓口になります。

相談だけでかわす「水際作戦」に注意

相談には乗るけれど、あれこれ言って申請させずに終わらせる。そういうやり方が1980年代からあちこちの福祉事務所で行われ、「水際作戦」と呼ばれてきました。

「まだ若いから、働いて何とかなりませんか」「まずは親族に援助を頼めませんか」「住所不定の人はねえ」「持ち家だとねえ」「借金があるとねえ」……。保護を増やしたくない面接担当の職員から、そんなことを言われたりします。「簡単に受けられると思ったら困りますよ」と説教されたり、「女性だから、給料の高い仕事もありますよね」などと意味深げに示唆されたり。尊厳を傷つけられて保護の利用をあきらめ、二度と行かないと決めてしまう人もいます。

生活に困っている人の多くは、精神的に弱って、引け目を感じています。言葉の内容や言い回し、態度によっては、メンタルにこたえるのです。

職員が高圧的に出るのを防ぐためにも、面接のときは応対した職員の氏名、所属を確認し、質問や発言について、メモを取りながら進めましょう。

申請権の侵害は絶対に許されない

かりに、ユニクロの会長やソフトバンクの会長が、生活保護を申請したらどうなるでしょうか。超巨額の資産を持つ人は申請できない? そんなことはありません。どんな人であれ、申請があれば福祉事務所は受け付けないといけません。調査して要件を満たさなければ、却下すればよいのです。不正受給を防ぎたいなら、生活の実情をきちんと調べればよいこと。公的支援の必要な人を心理的に圧迫して保護から遠ざけると、死に追いやってしまうことが現実にあります。

厚労省は2000年代以降、「申請権の侵害は絶対にいけない」と、通知や会議でたびたび強調しています。このため、以前に比べると水際作戦は減ったようですが、もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできます。

申請の意思をはっきり伝える

面接では、生活状況や生活歴を詳しく聞かれます。正直に答えましょう。とくに収入、資産、就労に関してウソをつくと、不正受給につながることがあるので、安易に考えてはいけません。

申請は、13年の生活保護法改正(14年7月施行)で、必要事項を記入した申請書を提出して行うのが原則になりましたが、口頭でも有効です(目の見えない人、字が書けない人、日本語がわからない人、行政用語がわからない人もいる)。そもそも申請書の提出を求めながら、申請書を窓口の見える所に置いていない福祉事務所が多いのは、おかしな話です。

「生活保護を受けたいのですが……」と切り出しただけでは、水際作戦でごまかされて、相談だけの扱いにされるおそれがあります。本当に困っているときは、「申請します」と明確に伝えましょう。その意味では、とにかく申請書を提出するのが確実です。

14日以内の決定が原則だが……

申請するとき、16年からマイナンバーの記入を求められるようになりましたが、記入なしでも申請はできます。収入や資産に関する書類を申請時に添えるのも義務ではなく、「後で提出します」でもかまいません。ただ、手続きを早く進めるため、次のような書類は、用意できるものがすぐあれば、用意して持参するとよいでしょう。また、認め印があれば必ず持っていきましょう。

源泉徴収票、給料明細(最近3か月分)、年金手帳、年金証書、年金額の通知書、公的手当の通知書、住宅の賃貸借契約書、預金通帳、健康保険証、医療費・介護費の領収書・診療明細書(最近3か月分)、障害者手帳、生命保険証書、運転免許証、車検証、近い親族の住所リストなど

申請の後は調査です。書類の提出のほか、自宅への訪問調査があり、健康状態の調査、収入・資産の調査、扶養の可能性のある親族の確認と扶養意思の照会が行われます。資産調査は、地域の金融機関に文書で照会するため、個人情報提供の「包括同意書」にサインを求められます。

病気や障害について、診断書はとくに要りません。医学的な判断が必要なら福祉事務所が検診命令を出すので、それに従って医療機関に出向きます(本人負担なし)。

福祉事務所は、申請を受けたら原則14日以内、特別な事情があっても30日以内に、保護を開始するのか却下するのか、決定しないといけません。保護開始になれば、申請日にさかのぼって保護費が支給されますが、実際は照会に手間取って30日近くかかることが多いようです。その間の生活費に困るときは、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度を利用しましょう。

申請を却下されたとき、30日以内に決定がないとき、保護費の決定額に納得できないときなどは、審査請求(行政不服審査の手続き)をして、上級庁の判断を求めることができます(決定に不満があるときは、決定を知った日の翌日から数えて60日以内)。

だれに支援してもらうか

支援者や法律家の同席を、プライバシー保護を理由にいやがる福祉事務所もありますが、本人が同席を希望するなら、法的に見て、何の問題もありません。支援者や法律家がいなければ、信頼できる親族や友人に同席してもらうのもよいでしょう。もし、事情によって自分ひとりで福祉事務所へ行くことになっても、事前にだれかに相談しておくと心強いものです。同席できなくても支援者や紹介者がいることを告げておけば、職員も高飛車な対応はしにくいでしょう。

<民生委員>

各地域の住民の中から厚生労働大臣が委嘱する民生委員は、生活にかかわる相談援助をする公的な役職(無給)で、守秘義務もあります。同行がむずかしくても、紹介があれば福祉事務所の対応は悪くないでしょう。ただ、地元の人なので、本人が心理的に相談しにくいこともあるようです。

<地元の議員>

議員によっては、生活保護の相談に乗り、福祉事務所へつないでくれることがあります。

<福祉・医療のソーシャルワーカー>

高齢者なら地域包括支援センターや介護保険の施設、障害者なら基幹相談支援センターや障害者関係の事業所にいるソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士など)に相談してみましょう。ある程度の規模の病院や一部の診療所にもソーシャルワーカーがいます。ただし、どこまでサポートしてくれるかは、その機関によって違い、個人の力量にも差があります。

<生活困窮者自立支援の相談窓口>

15年度から生活困窮者自立支援法が施行され、福祉事務所を持つ自治体が相談窓口を設けています(外部の団体への委託も多い)。生活保護の対象にならない困窮者が対象ですが、保護を受けられるかどうか本人にわからないこともよくあります。相談の結果、生活保護を受けたほうがよいときは、福祉事務所に同行または連絡してくれます。連携の状況は自治体によって差がありますが、まず、生活困窮者の相談窓口へ出向くのも一つの方法でしょう。

<民間の支援団体>

「生活と健康を守る会」は多くの地域にあり、生活保護の申請や利用者の支援に力を入れています。このほか、ホームレス支援から活動を始めた団体の相当数が、必ずしも路上生活の人に限定せずに相談に乗っており、申請同行をする団体もあります。

<法律家>

生活保護の支援に取り組む弁護士、司法書士はそれなりにいます。権利擁護のためのボランティア的な活動だけでなく、報酬が公的に立て替え払いされる制度もあります。生活に困っている人なら返還が猶予または免除になるので、実質的に本人負担なしで利用できます。

国の制度である「民事法律扶助」は、弁護士・司法書士による民事・家事・行政分野の法律相談、訴訟、調停、示談交渉、債務整理などに利用できます。日弁連の事業である「法律援助制度」は、弁護士だけですが、本人だけではむずかしいときの生活保護申請の代理、同行、審査請求といった行政手続きに使えます。どちらの制度も、弁護士や司法書士の側が手続きしてくれます。法律家へのツテがなければ、法テラス(0570・078374)で紹介を受けることもできます。

行政に提出する書類の作成や申請の代理は、行政書士の本来業務ですが、行政書士の報酬が公的に立て替え払いされるしくみは今のところ、ありません。

| <法律家を中心にした支援団体> | |

| 東北生活保護利用支援ネットワーク | 022・721・7011 月水金13~16時 |

| 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク (関東・甲信越・北海道に対応) |

048・866・5040 平日10~17時 |

| 北陸生活保護支援ネットワーク石川 | 076・231・2110 火18~20時 |

| 北陸生活保護支援ネットワーク(福井・富山) | 0776・25・5339 火18~20時 |

| 生活保護支援ネットワーク静岡 | 054・636・8611 平日9~17時 |

| 東海生活保護利用支援ネットワーク | 052・911・9290 火木13~16時 |

| 近畿生活保護支援法律家ネットワーク | 078・371・5118 平日10~16時 |

| 生活保護支援中国ネットワーク | 0120・968・905 平日9時半~17時半 |

| 四国生活保護支援法律家ネットワーク | 050・3473・7973 平日10~17時 |

| 生活保護支援九州・沖縄ネットワーク | 097・534・7260 平日13~17時 |

| <生活保護や生活困窮の相談に乗る主な民間支援団体(多くはメール相談も可)> | |

| 全国生活と健康を守る会連合会 | 03・3354・7431(相談はHPにある各地の会で) |

| 北海道の労働と福祉を考える会 | 090・7515・8393 |

| なんもさサポート(札幌) | 011・757・2920 |

| 生活相談サポートセンター(札幌) | 080・3296・2708(電話は面談予約のみ) |

| ワンファミリー仙台 | 022・398・9854 9~17時 |

| 仙台夜まわりグループ | 050・5539・6789 無休8時~21時半 |

| ほっとプラス(さいたま) | 048・687・0920 平日9~18時 |

| サマリア(所沢) | 070・5080・3068 |

| ガンバの会(市川) | 047・704・9915 平日9~18時 |

| もやい(東京) | 03・3266・5744 火12~18時、金11~17時 |

| ホームレス総合相談ネットワーク | 0120・843・530 月水金11~17時 |

| 山友会(東京) | 03・3874・1269 平日10~16時 |

| びよんどネット(三鷹・武蔵野) | 090・6511・7471、0422・46・5240 |

| さんきゅうハウス(立川) | 080・5088・3897、042・512・7541 |

| 寿支援者交流会(横浜) | 045・641・5599 |

| 自立支援ネットにいがた | 025・225・1078 平日9~18時 |

| ささしまサポートセンター(名古屋) | 052・462・9325 月金9時半~12時半、水14~17時 |

| ささしま共生会(名古屋) | 052・718・2048 平日10~17時 |

| 大阪希望館 | 06・6358・0705 月~土10~17時 |

| Homedoor(大阪) | 070・5436・2892 水10時半~18時半、土13時~18時半 |

| 釜ヶ崎支援機構 | 06・6645・0388 9~17時 |

| 釜ヶ崎医療連絡会議(大阪) | 06・6647・8278 |

| 神戸の冬を支える会 | 神戸078・271・7248 平日8時45分~17時15分、土曜10~16時 姫路079・284・5514 尼崎06・6413・0151 |

| 岡山・ホームレス支援きずな | 086・221・2822 |

| 香川野宿者支援の会 | 090・8977・5704 |

| 抱樸(旧北九州ホームレス支援機構) | 093・653・0779 |

| ホームレス支援 福岡おにぎりの会 | 092・431・5785 |

| くまもと支援の会 | 096・362・0339 |

| 自立生活支援宮崎ほほえみの会 | 0985・27・0155 |

| かごしまホームレス生活者支えあう会 | 080・4275・0371 |

| POSSE(主に若者) | 東京03・6699・9359 京都075・541・9760 仙台022・302・3349 |

| しんぐるまざあず・ふぉーらむ | 03・3263・1519 火水15~21時 |

|

原昌平(はら・しょうへい) 読売新聞大阪本社編集委員。 |

|

|

コラムへの意見・質問などは |

|

(2016年1月15日 読売新聞)

人気ブログランキング

人気ブログランキング