AFPによると、国連食糧農業機関(FAO)は11月28日、世界の土壌の4分の1が「著しく劣化している」とする調査報告書を発表しました。

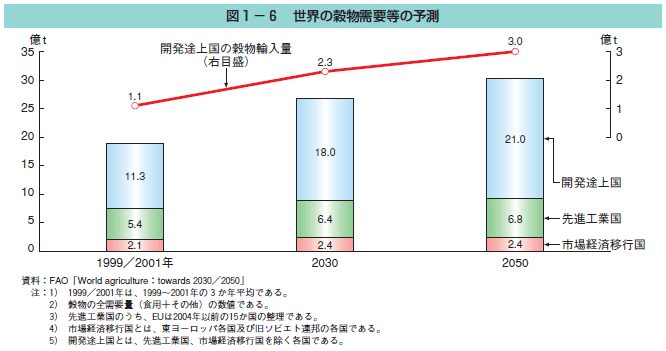

これは、人口が爆発的に増え、下のグラフのように穀物需要が増加する中、食糧生産のニーズを満たすことが困難になると警鐘を鳴らしたものです。

劣化の程度が大きかった土壌は全体の25%で、劣化の程度が中程度だったのは44%で、あわせると69%。

改善されている土壌は10%に過ぎませんでした。

FAOのジャック・ディウフ事務局長は、「人類はもうこれ以上、必要不可欠な資源をあたかも無尽蔵であるかのように扱うことはできない」とコメントしています。

農産物は外国から金で買えば良いんだ、経済ベースで考えたら日本の自給率は60%台だ、日本の卵は自給率100%なのにカロリーベースで自給率を考えるから自給率が下がるんだ、という俗説がありますが、それはいつまでも金で穀物飼料を含む農産物を買える世界を前提にしています。

実に楽天的で羨ましくはなりますが、「必要不可欠な資源をあたかも無尽蔵であるかのように扱う」考えで、リアルではありません。

また、日本が輸出できる「強い」農作物生産に力を入れるべきだという話もありますが、それはそれで大事なことだとはいえ、これも金儲けしか頭にない発想です。

下の3つのグラフのような現状では、国民の口に入るものの確保は輸出とは別に考えるべきでしょう。

世界の人口が70億人を突破 食糧安全保障の1点だけでもTPP参加はやめるべきだ

(アフリカ並みに食糧自給率がすでに真っ赤な日本)

(人口1億人以上の国の中でだんとつに穀物自給率の低い日本。これでは強気の外交などのぞぶべくもないし、とても「安全」な国だとは言えない)

このFAOの報告書は、浸食、砂漠化、気候変動の3つが、地中海沿岸からアフリカ南部、東南アジアにかけての広い地域で主要な農業生産システムを危機にさらしていると分析しています。

また、多くの農業地帯が、過度な人口圧力と持続不可能な農業慣習のもと、生産能力の低下に歯止めがかからないというリスクに直面していると指摘しました。

報告書によると、1961年から2009年の間に世界の農地面積は12%増えた一方、品種改良などで主要作物の収量が飛躍的に上がったこともあり、農作物生産高は1.5倍になっています。ところが今では多くの地域で土地の生産性は下がる傾向にあり、これは土地の状態が「危険なレベル」にあることを示しているというのです。

上のグラフは少し前のものですが、依然として、生産性の低下が最も著しかったのは、実は日本が位置する東アジアでした。東アジアの穀物生産高の増加率は1961~2006年には年2.5%でしたが、2006~2050年には年0.3%程度にまで圧縮されると予想されるということです。

たぶん、最も問題なのは、中国でしょう。

もともと乾燥地帯が多いことに持ってきて、急激な経済発展で工業用水として地下水をくみ上げすぎ、土地の塩化が進行していることはかなり前から指摘されています。

中国、そしてインドという日本の10倍も人口がある国々と、エネルギー、レアメタルなどに続いて水と食糧を奪い合う悪夢のような世界はもう目の前です。

FAOは、農作物生産高は人口増加率を上回るペースで増えるはずだとしており、その理由としては所得の増加とともに、開発途上国で乳製品や食肉の消費量が増えるなどの食生活の変化が起きているからだというのですが、なにか理屈の通らないなだめかたで、だから世界の食糧事情が安泰だと言うことには全くならないでしょう。

下の3つのグラフのように、世界の人口と穀物需要は増え続け、現在でも穀物価格は上昇傾向にあるのですから。

報告書はまた、農業における水の利用効率を上げることと、環境保全型農業、農業と林業を組み合わせる森林農業(アグロフォレストリー)、農業と畜産の融合など革新的な農法の必要性を説いています。

日本のように降雨量が多い国はこの点有利です。水田は「再生可能型農業」で、まさに環境保全型の農業といえ、国の宝として大事にすべきです。

ところが、下のグラフのように、耕作されず再生が困難になった耕作地が増え続けているわけで、日本の農業政策は自由貿易化などと言っている場合ではありません。

この国連の報告書は、天然資源への圧力が高まる中、土地と水をめぐる紛争が都市部と農村部の住民の間などで頻発するようになるだろうと危惧しています。

だいたい、 「金を儲けて、それで食料を買えば良い」などという安易な考えでTPPに参加しても、食料が金でいつまでも買えるのか以前に、そもそも金が儲かるのか自体が大いに問題です。

野田首相のTPP交渉参加宣言以来、すっかり大人しい反対派。首相が交渉参加方針を表明した11月11日の記者会見について、反対派の先頭を切っていたかのようだった山田前農相は「参加表明とは思っていない。事前協議にとどまった」などと、あきれた手打ち発言をしていました。

まあ、この人達の反対運動は、JAなどに向けた選挙用のポーズで、魂が入っていないのでしょう。

しかし、食糧安保は国の基本政策です。だらしない政治家達にまかせておけるような問題ではありません。

それは、国の平和と安全だけではなく、国民の安心と幸福の根本なのですから。下の図表のようなことになるのを手をこまねいて許すわけにはいきません。

食べ物の恨みは恐ろしいぞと思われた方は

よろしかったら上下ともクリックしてくださると大変嬉しいです!

世界の土壌の4分の1が著しく劣化、食糧生産の妨げに FAOが警鐘

- 2011年11月29日 15:19 発信地:ローマ/イタリア

【11月29日 AFP】国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization、FAO)は28日、世界の土壌の4分の1が「著しく劣化している」とする調査報告書を発表した。人口が爆発的に増える中、食糧生産のニーズを満たすことが困難になると警鐘を鳴らしている。

劣化の程度が大きかった土壌は全体の25%で、劣化の程度が中程度だったのは44%。「改善されている」土壌は10%に過ぎなかった。FAOのジャック・ディウフ(Jacques Diouf)事務局長は、「人類はもうこれ以上、必要不可欠な資源をあたかも無尽蔵であるかのように扱うことはできない」と述べた。

土壌の劣化が最も激しかった地域は、南北米大陸の西岸地域、欧州と北アフリカの地中海沿岸部、サハラ砂漠南縁に位置する西アフリカのサヘル(Sahel)地域、アフリカ北東部の「アフリカの角」地域、そしてアジア全域だった。

また、劣化している土壌の約40%が、最貧地域に位置していた。

■土地生産性が低下

報告書は、浸食、砂漠化、気候変動の3つが、地中海沿岸からアフリカ南部、東南アジアにかけての広い地域で主要な農業生産システムを危機にさらしていると強調する。

また、多くの農業地帯が、過度な人口圧力と持続不可能な農業慣習のもと、生産能力の低下に歯止めがかからないというリスクに直面していると指摘した。

報告書によると、1961年から2009年の間に世界の農地面積は12%増えた一方、品種改良などで主要作物の収量が飛躍的に上がったこともあり、農作物生産高は1.5倍になった。

だが今では多くの地域で土地の生産性は下がる傾向にある。これは土地の状態が「危険なレベル」にあることを示している。

生産性の低下が最も著しかったのは東アジアだった。東アジアの穀物生産高の増加率は1961~2006年には年2.5%だったが、2006~2050年には年0.3%程度にまで圧縮されると予想される。一方で、中米と東欧では生産性が向上していた。

■土地と水をめぐる紛争が増加か

FAOは、農作物生産高は人口増加率を上回るペースで増えるはずだとしている。所得の増加とともに、開発途上国で乳製品や食肉の消費量が増えるなどの食生活の変化が起きているからだ。

報告書はまた、農業における水の利用効率を上げることと、革新的な農法の必要性を説いている。革新的な農法とは、例えば環境保全型農業、農業と林業を組み合わせる森林農業(アグロフォレストリー)、農業と畜産の融合などだ。

報告書は、天然資源への圧力が高まる中、土地と水をめぐる紛争が都市部と農村部の住民の間などで頻発するようになるだろうと危惧している。(c)AFP/Dario Thuburn