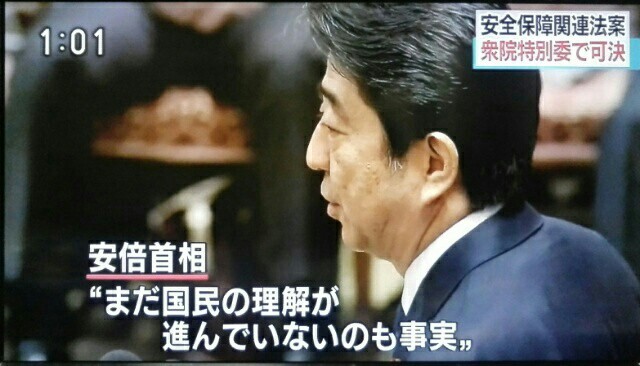

2015年9月4~6日に行なわれた日本テレビの世論調査より。3分の2の国民が反対する世論を押し切ってまで成立させるだけの「正当性」「正統性」が安倍政権にあるのか。

最近、政治の話なんかしたことがないような友人に、

「ねえ、ほんとに、安倍さんは安保法案を採決させるの?」

とよく聞かれるんです。

それも、声を潜めるようにして。潜めんでええのに(笑)。政治の話がしにくいのってよくない風潮ですね。

そこで、私は

「もう、絶対する。たぶん17日にする」

と答えるのですが、そうすると、みな一様に、目を真ん丸にして驚くんですよね。

普通の人にとっては、あれだけ反対する人がいたら、安倍内閣も慎重になったり引っ込めたりするもんだろうと思うようなのですが、いろいろな意味でそんな甘いものではありません。

なにしろ、もうアメリカに「公約」してしまっていますから。それからこの法案にかけたエネルギーと時間の膨大さを考えれば、安倍さんらがあきらめるなんてことは考えられません。

安倍首相の米議会での歴史に残る迷演説 そんなに好きなの?! 祖父岸首相・アメリカの山羊・TPP・軍事同盟

さて、安倍政権による「安保法制」=戦争法案の強行採決が現実味を帯びる中、これを正当化する言説もにぎやかです。

「安倍政権は選挙で正当に選ばれたのだから、その政策が実現することこそ民主主義にかなう」

「集団的自衛権の行使は去年の7月に閣議決定されたのだからその時に反対すべきだ。」

「その後の衆議院選挙でも安倍政権は集団的自衛権の行使を公約に選挙を戦い、圧勝したのだから、すでに国民の審判は下りている」

それどころか、

「与党は多数なんだから、採決するのは強行採決ではなく、ただの採決だ(?!)」

という人さえいます。多数じゃなかったら採決なんてできないんですから、それだと世の中から強行採決なんて概念がなくなってしまいます。

マスコミも強行採決と言う用語は使いたがらないのだが、誰がどこから見ても強行採決。

まず、安倍政権が選挙で正当に選ばれたと言えるかですが、現在の議員定数は一票の格差がありすぎて、衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ2度も、しかも毎回、最高裁判所によって違憲状態であるという判決が出ているのをご存知でしょうか。

これでは、安倍政権には、実質的には憲法を変更するほどの法律である「平和安全法制」を提案する「民主的正統性」があるとは言えません。

また、安倍政権が選挙で「圧勝」したと言いますが、これには比較第一党だけが大勝する小選挙区制のマジックが作用しています。

たとえば、2014年12月の総選挙での自民党の得票数は、民主党が比較第一党で圧勝し、自民党が惨敗したときよりも減っているのはご存じないでしょう。ところが、小選挙区での議席の占有率は4分の3以上です。

これは、この総選挙は史上最大の棄権者を出し、投票率が史上最低だったからです。

この結果、これは比較的よく知られていることですが、自民党は総有権者の4分の1程度からしか得票を得ていません。これを絶対得票率と言うのですが、これは参議院選挙でも同じような結果になっています。

安倍政権を支持して、投票用紙に「自民党」だとか、自民党の候補の名前を書いた人は有権者の25%程度なのです。それなのに、議会では絶対多数の議席数を占めてしまっているのです。

このような選挙制度の欠陥で安倍政権は圧倒的な議席数は得ていますが、だからといって、これで憲法を実質的に変えていいほどの圧倒的な支持が安倍政権にあるとは言えないでしょう。

得票率、得票数と獲得議席数の落差に愕然としませんか。

そして、安倍内閣や「安保法制」を支持する人々は、そうは言っても先の総選挙で安倍政権が集団的自衛権の行使を公約にして勝ったのだから、「安保法案」は国民に支持されたことになるのだと言います。

しかし、安倍さんってあの総選挙では「景気回復、この道しかない」をキャッチフレーズに総選挙を戦い、選挙のことを「アベノミクス解散」とか「アベノミクス選挙」とかネーミングして、選挙の争点はアベノミクスの是非だと言ってましたよ。

いくら我々が忘れっぽいからって、まだ去年のことなのにいくらなんでも忘れていませんてば。

そもそも、去年の12月の総選挙段階ではそもそもこの法案は影も形もなかったんですからね。法案が作られ、国会に提出されたのは今年の5月ですから、それから法案に対する反対の声が上がったのは当たり前です。

しかも、国会での審議が始まってからでも、安倍内閣の説明はコロコロ変わっているわけで、この法案の問題点やあいまいさも審議の中でようやく明らかになってきたところです。

ですから、集団的自衛権の行使が閣議決定された後の選挙で安倍政権が勝っているからと言って、「安保法案」が国民に支持されていることにならないことは明らかです。

NHKが2015年7月10日から13日にかけて行なった世論調査より。

2015年9月4~6日に行なわれた日本テレビの世論調査より。

そもそも、憲法学では、民主主義とは民意を反映することと国家の意思決定を両立させ、もって国民の自由と人権を保障する統治の手段であると考えています。

だって、国民の意思を実現するのが国民代表ですよね。それが代表制(間接)民主主義の本質です。

これに対して、安倍首相や高村自民党副総裁らは、

「これだけ審議してきたのだから、決めるときは決めなければならない」

と言いますが、「安保法案」を審議すればするほど、この国会で成立させるべきではないという民意は高まっているのですから、今、決めるべきは

「安保法案は今国会で成立させない」

ということです。これだって立派な決定ですし、これこそ民意にかなうものです。

以上の通りですから、安倍政権が選挙で「勝った」からといって、「安保法案」まで採決・成立させる権利があるというのは大きな間違いです。

|

SEALDs 民主主義ってこれだ! |

| SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動) (編集) | |

| 大月書店 |

写真:メンバー自身の撮影によるデモや抗議行動、日常風景など 。アートワーク:SEALDsの特徴である洗練されたデザインのフライヤーや映像 。スピーチ:一人ひとりの言葉で語られたスピーチを厳選して収録 。メンバー証言:それぞれの来歴や参加のきっかけ、SEALDsへの思いなど 。メンバー座談会:初期メンバーが前身であるSASPLの誕生から現在までを振り返る 。

対談:高橋源一郎(作家)と中心メンバー奥田愛基が語る「民主主義とは?」 。著名人・識者からの応援メッセージ:茂木健一郎、高畑勲、後藤正文、小林節 ほか

|

すぐにわかる 戦争法=安保法制ってなに? |

| 戦争をさせない1000人委員会 (編集) | |

| 七つ森書館 |

国会論戦がつづく「戦争法」(いわゆる安保法制ともいう)の分かりやすい解説と、それに反対する著名人の声を一冊にまとめる。また、第一次安倍内閣からの改憲策動、教育基本法改悪、秘密保護法、武器輸出三原則、国家安全保障戦略(NSS)などを踏まえて、戦争法=「安全保障法制」の理解を深める。

|

「安全保障」法制と改憲を問う |

| 山内敏弘 著 | |

| 法律文化社 |

新たな「安全保障」法制によって、日本は「戦争をする国」へと変わるのか?!“解釈改憲”による違憲な法整備を検討するとともに、立憲平和主義の根幹を揺るがすこととなる“明文改憲”についても批判的に考察。歴史的岐路に立つ私たちへの著者渾身の警鐘。

|

亡国の安保政策――安倍政権と「積極的平和主義」の罠 |

| 柳澤 協二 著 | |

| 岩波書店 |

「積極的平和主義」を掲げ、日本版NSCの設置、秘密保護法の制定、そして、集団的自衛権の行使へと舵を切った安倍政権。その裏で歴史認識をめぐり近隣諸国との軋轢は増し、靖国参拝により米国までが「失望」した。隣国の軍事的〝脅威〟を煽り、理念独走の安保政策がいかに「国益」を毀損するのか、正面から検証する。

|

憲法と平和を問いなおす (ちくま新書) |

| 長谷部恭男 著 | |

| 筑摩書房 |

正論が通る世の中にしないといけないとつくづく思います。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

私も講師としてお世話になった伊藤塾の塾長で、日本弁護士連合会憲法委員会副委員長である伊藤真弁護士の 【閣議決定は憲法違反】参考人質疑 意見陳述 2015年9月8日 国会

伊藤真でございます。今回の安保法案が、今の日本の安全保障にとって適切か?必要か?― そうした議論はとても重要だと思います。しかしそれ以上に「そもそも憲法上、許されているのか否か」、この議論が未だ十分になされているとは思えません。

どんな安全保障政策であろうが外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること― これが立憲主義の本質的要請であります。憲法があってこその国家であり、権力の行使である。

憲法を語る者に対して往々に「軍事の現場を知らない」、「憲法論は観念的で」という風によく批判されます。しかし不完全な人間が ―いわば実行する現場そして現実、これを人間の叡智であるところの ―いわば観念の所産であるところの憲法によってコントロールする。まさにそれが人類の叡智であり、立憲主義であります。

憲法論が、ある意味では観念的で抽象的なのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて、人間が過ちを犯してしまう― それを如何に、冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか― それが正に憲法論の本質と考えています。

憲法を無視して、今回のような立法(安保法案)を進めることは、立憲民主主義国家としては到底ありえないことです。国民の理解が得られないまま採決を強行して、法律を成立させることなどあってはならないと考えます。

本案は国民主権、民主主義、そして憲法9条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから、直ちに廃案にすべきと考えます。

国防や安全保障は、国民にとって極めて重要な政策課題であります。ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的正統性 ―これは「統治」の統でありますが― 正統性、これがなければなりません。

憲法はその冒頭で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定しております。なぜ正当な選挙が必要なのか― それはそこでの多数決の結果に賛成できない国民であっても、この権力の行使を受けざるを得ません。それに納得できる手続きが保障されなければならないからです。

仮に結論に反対であったとしても、主権者=国民の多数から選出された代表者が、十分に審議・討論してその問題点を明確にした上で成立した法律なので、仮に結論に対して反対の立場であったとしても、とりあえずは従うということであります。

国会における法律制定という国家権力の行使を正統化するためには、どうしても2つのことが必要であります。一つは正当に選挙された代表者であること…もう一つ、十分な審議によって問題点を明確にしたこと。

残念ながら、ともに満たされていない と考えます。

現在の国会は衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ2度も毎年、最高裁判所によって違憲状態と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております ―いわば国民の少数 の代表でしかありません。これは異常であり、違憲状態国会とも言えるようなものです。

この瞬間、すべてのみなさん(=与野党「違憲」議員)を敵に廻してしまったような気がするんですが…。

そこで安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しようというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の「投票価値の平等の要請」に合わせて正す=民主主義が機能するようにしてから、こうした議論をするのが筋 ではないかと考えます。

このように代表民主制としての正統性を欠く国会 である場合、主権者=国民の声を、直接聞くことが不可欠 と考えます。

連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会・デモなどをはじめ、各種の世論調査の結果で、国民がこの法制に反対であることは周知の事実となっております。国民の声は決して『 雑音 』ではありません。

「自分たちの生活が根底から覆されるのではないか」と危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法の制定権者の声であります。国会議員にとっては、自分たちを選出し、権力行使の権限を授権してくれた主人の声(なのですから)、実際に声を上げている人びとの背後に、思いを共有する人びとがどれほどいるであろうか― 民意を尊重する政治家ならば、想像力を発揮すべきだと考えます。

違憲状態という異常な国会であるからこそ「国民の直接の声」に、謙虚に 耳を傾けなければならない。そうでなければ民主国家とは、到底言えないでしょう。もちろん参議院で審議を継続しているのにも関わらず、60日ルールを使われてしまうようなことは二院制の議会制民主主義の否定であり、あってはならないことと考えます。

民主主義の下では多数決によって物事が決定します、しかし少数意見・反対意見を十分に聞き、『 審議を尽くした 』といえる審議・討論の過程こそが、多数決の結果の正統性を担保するものであります。

十分に審議を尽くすことで問題点を明確にし、それを国民に示すことで、次の選挙の際の「国民の判断材料」を提供するわけであります。十分な議論も尽くさずに、「次の選挙で審判を受ければ良い」などという考えは、民主主義を全く理解していないものだと考えます。

国民は国会で十分に議論がなされたからこそ、そこでの結論が自分の考えと違っていたとしても一旦は納得し従います。この「国民の納得感」こそが民主主義を支える重要な要素、であります。

国民の納得と支持に支えられて、自衛隊は活動します。国民の納得と支持が不十分なままで、他国民の殺傷行為を「国の名で」行う、若しくは自衛官個人の判断で行うということになると、それは国民にとっても、また現場の自衛官にとっても、悲劇としか言いようがありません。

では不安を感じている国民も理解できるような、十分な審議が尽くされたと言えるでしょうか? 各種の世論調査によっても、国民の理解が進んではいないと指摘されております。

何事にもメリット・デメリットがあるはずなんですが、政府の側からはこの法案についてのメリットの説明しか無いように思われます。「デメリットをどのように克服するか」という議論が全くなされていないと感じるからこそ、国民は不安になり、反対するのではないでしょうか?

例えば政府は「戦闘に巻き込まれることは無い」と言い、また『 戦争法 』という呼び方を批判されます。しかし例えば集団的自衛権を考えた場合に、例え要件を解釈で厳格に限定したとしても、その効果は日本が武力攻撃されていない段階で、日本から先に相手国に武力攻撃することを認めるものです。

敵国兵士の殺傷を伴い、日本が(報復)攻撃の標的となるでありましょう― 日常用語では、これを戦争と言います。こうして戦争に巻き込まれるというデメリットを超える メリットがあるということを、何ら説明されていません。

「徴兵制は憲法18条に反するから全くあり得ない」と言います。憲法18条で「意に反する苦役に服させられない」とありますが、しかしこれは「公共の福祉」によって制限できると解釈されているものです。ということは必要性・合理性が生じたならば「徴兵制も可能」、ということを意味します。

サイバー対策のためのIT技術者、輸送・医療・法務など必要な人材の確保に窮した時でも「限定的な徴兵制」すらあり得ないと、言い切れるのでしょうか? 集団的自衛権の解釈でやって見せたように、これまでの政府解釈を『 状況が変化した 』ということで、ある日突然、変更してしまうという可能性を否定できません。

「抑止力を高めることが、国民の命と幸せな暮らしを守る」と言います。しかし軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まり危険になる可能性もあるはずなのですが、その説明はありません。他にも

・立法事実が本当にあるのか

・自衛隊員と国民のリスクはどうなるのか

・後方支援(輜重兵)がナゼ他国の武力行使と一体化しないのか

・海外で自己保存以外の武力行使が許される根拠がどこにあるのか

・他国軍の武器防御が許される法的な根拠は?

・自衛官が海外で「民間人を誤射してしまった」際の処理

など、他にも不明な点が山積みであります。多くの国民の疑問を残したまま、強引に採決を強行してはなりません。

憲法は、国民が自らの意思で、国家に一定の権限を与えて国家権力を制御するための道具 であります。憲法はその前文で、「日本国民は、この憲法を確定」したと言っています。何のためか― 「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保」するため、そして「政府の行為によって 再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」とあります。

つまり2度と「政府に戦争をさせない」 ―そのために、この憲法を作ったわけであります。そしてそのことを具体的に、明確にするために憲法9条を置きました。憲法は始めから、政府に戦争をする権限などは与えていません。そこでの「戦争」は、武力の行使・武力の威嚇を含む概念であります。

すなわち憲法は「政府の裁量で」武力行使、つまり戦争を始めることを許してはいない のです。そこで憲法の外にある「国家固有の自衛権」という概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限り、個別的自衛権だけを認めることにしてきました。

この個別的自衛権は、日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは「客観的に判断できる基準」であります。

しかし集団的自衛権は「他国への武力攻撃」を契機とし、「政府の判断」により行使されるものであり、限定的な要件を立てたとしてもその判断を「政府の総合的な判断」に委ねてしまう以上、政府に「戦争開始の判断」を与えることにほかなりません。

これは日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、政府の行為によって「日本から戦争を仕掛けていること」になります。日本が攻撃されていないのですから、攻撃する場所は日本の領土外、つまり外国であります。

この結果、外国で敵国兵士が殺傷され、施設が破壊される― これは自衛という名目での「海外での武力行使」そのものであり、「交戦権の行使」にほかなりません。(これは武力行使を禁じている)憲法9条の1項に違反し、交戦権を否定している2項に違反します。

たとえ自衛の名目であっても、その武力行使によって深刻な被害を受け、また加害者となるのは国民自身なのであります。ですから国民自らの意思で、こうした海外での他国民の殺傷や施設の破壊をする権限を、政府に与えるかどうか― これを自ら決定しなければなりません。

それが憲法制定権が国民にある ということであり、主権が国民に存する ということの意味であります。

国民からすれば「自らを危険にさらす覚悟があるのか」、「自ら殺人の加害者の側になる覚悟があるのか」、これを自ら決定する究極の自己決定権 の行使であります。それが憲法制定権を持つ国民が「憲法改正の手続き」をとり、集団的自衛権を行使できる国になる選択をすることにほかなりません。

本法案は、この国民の選択する機会を、まさに国民から奪うものであり、国民主権に反し許されない と考えます。

これだけ重大なことを憲法改正の手続きもとらずに、憲法で縛られて戦争する権限など与えられていない政府の側で、一方的に憲法の解釈を変更することで可能にしてしまうことなど出来ようも無く、明確に立憲主義に反する と言わざるを得ません。

政府が「憲法上、許される」とする根拠が、昭和47年の政府意見書と砂川判決であります。ともに「根拠となる」という論証がなされていません。

「47年の意見書の当時から、限定された集団的自衛権は認められていた」というようなことは、元内閣法制局長官であった宮崎礼壱参考人が言うように「クロをシロと言いくるめるようなもの」であり、あり得ません。当時の吉國(法制局)長官の答弁、および防衛庁・政府見解によって、完全に否定されているもの であります。

さらに「時代が変わったのだから、自衛の措置として限定的な集団的自衛権までは認められるようになったのだ」という解釈をすることは、時代の変化により必要性が生じたから、これまで認めてこなかった武力行使を、「必要性だけ」で認めてしまうということを意味します。

法的安定性が、根底から覆されることになります。

しかも昨年7月1日(集団的自衛権行使等の容認)の閣議決定では、47年見解の中核部分であるところの「しかしながら、だからといって平和主義をその基本原則とする憲法が、自衛のための措置 を無制限に認めているとは解されないのであって…」という重要な記述を、敢えて脱落させています。

必要であれば自衛の措置として何でも容認してしまう、この(政府の)解釈を許してしまうことは、武力の行使と交戦権を否定した憲法9条を「亡きもの」とし、「政府(の行為)によって(再び)戦争の惨禍を起ることのないやうにようにする」ために、憲法で軍事力を統制した立憲主義に真っ向から反します。

この47年の意見書は合憲の根拠になり得ない ものであります。

砂川事件・最高裁判決は、集団的自衛権の行使容認の憲法上の根拠にはなり得ません。

これまで指摘されてきましたように、砂川判決は集団的自衛権の可否を扱った判例ではありません。憲法判例が一定の規範的な意味を持つためには、「公開の法廷で当事者の弁論によって争われた争点について判断すること」が必要であります。

持ち込まれた争点に対して、法律専門家同士が議論を尽くし、裁判所が理性と知性によって「法原理」を探った結果だからこそ、その判決の内容を国民は信頼し、一定の規範としての意味を持つに到るのです。

まったく当事者が争点にもせず、専門家によって議論もされてない点について「判例としての意味」を持たせてしまうと、部外者による『 恣意的な解釈 』を認めることになり、裁判所の法原理機関としての正当性を失わせ、裁判所の権威をも失墜させてしまうでしょう。

このように「当時、争点になっていなかったのであるから集団的自衛権を認める規範としての意味が無い」という指摘に対して、「それでも合憲の根拠」というのであるならば、<1.争点になっていなくても規範としての意味がある> または<2.当時、争点となっていた> 、このいずれかを論証しなければなりません。

しかしどちらの論証も、政府側からは為されていません。よって法的にこの砂川事件・最高裁判決を、集団的自衛権の根拠に使うことは許されません。

最後に申し添えたいことがあります。そもそも国会議員には、憲法尊重・擁護義務がございます。

どんな安全保障政策であっても、憲法の枠の中で実現すること― これが国会議員の使命であり、責任であります。

昨年7月1日の閣議決定が違憲であること がそもそもの問題の原因なのですから、そこにしっかりと立ち戻って憲法上の議論をしなければなりません。「良識の府」である参議院の存在意義は、衆議院に対する抑止であり、「数の力」の暴走に歯止めをかけることにあります。参議院の存在意義を、今こそ示すことが必要と考えます。

国民はここでの議論、そしてこの法案に賛成する議員のことをしっかりと記憶します。18歳で選挙権を与えられた若者も含めて、選挙権という国民の権利を、最大限に行使するでありましょう。

昨年7月1日の閣議決定以来、国民は立憲主義、平和主義、民主主義、国民主権の意味をより深く理解し、主体的に行動するようになりました。これはこの国の立憲主義、民主主義、そして国民主権の実現にとって大きな財産になるものと考えます。

国民はこれからも理不尽に(対し)あらがい続けるでしょう。「戦争はイヤだ」という心からの、本能の叫びが、また「いまを生きるもの」として「次の世代への責任」があるから、あらがい続けることでしょう。

それが、ひとりひとりの国民の「主権者としての責任」だと自覚しているからであります。そのことを、ここにいらっしゃるすべての議員の方が、深く心に刻むことを期待して、私の意見陳述を終えます。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキング

人気ブログランキング